«Lupus in fabula»

Si legge in 5 minuti: il tempo di un caffé americano!

Il principale fattore di successo delle specie animali è probabilmente la capacità di adattarsi ai cambiamenti ambientali. La stessa specie umana ne è un esempio, grazie alla sua elevata propensione a modificare il proprio comportamento sulla base dell’esperienza.

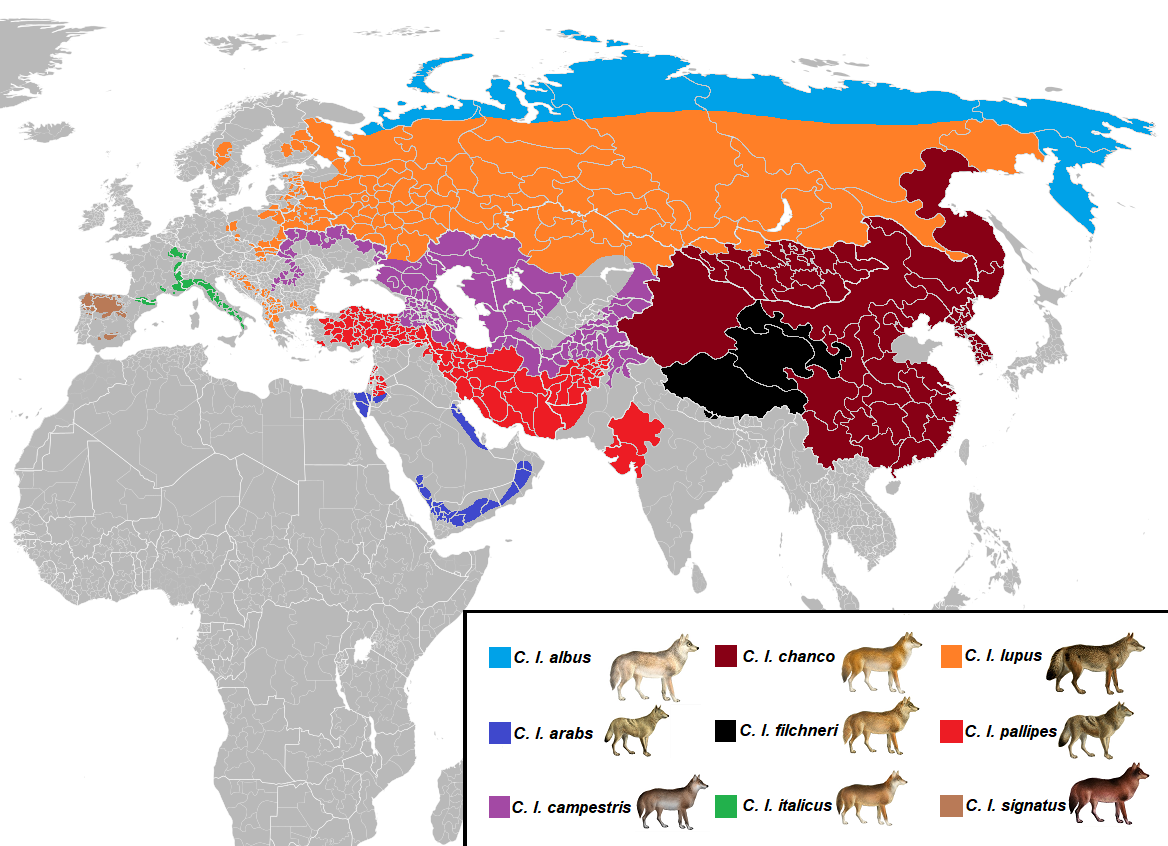

In base a questa premessa, gli zoologi considerano anche il lupo una specie “di successo”, attribuendo tale successo alla sua elevata flessibilità morfologica e comportamentale, ovvero alla capacità di adattarsi rapidamente agli stimoli ambientali – naturali o artificiali che siano. L’ampissimo areale di distribuzione della specie selvatica Canis lupus, che era originariamente esteso alla sola regione paleartica, ne è una chiara evidenza.

Figura 1: areale di distribuzione del lupo (delle sottospecie eurasiatiche) © wikipedia

Soffermandoci sul solo aspetto comportamentale, e dando per scontato che la capacità di modificarsi in forma, dimensioni e aspetto in tempi relativamente brevi sia subito evidente dall’enorme varietà di razze canine oggi esistenti, possiamo affermare che i comportamenti del lupo ritenuti più flessibili sono quelli legati alla predazione (Frank, 1980). Gli studiosi considerano la sequenza di caccia del lupo come composta da alcuni “moduli” – ovvero da unità comportamentali indipendenti che vengono attivate in rapida sequenza tanto da apparire a noi come un unico comportamento.

Come facciamo a sapere che la sequenza di caccia/predazione del lupo è suddivisibile in pezzi anziché essere un “blocco unico”?

Lo sappiamo perché noi stessi l’abbiamo divisa nel corso della selezione operata sulle razze canine, dimostrando con ciò (senza volerlo) la sua natura frammentaria: il comportamento di caccia del lupo si presenta infatti incompleto nelle diverse razze che abbiamo selezionato per la caccia. Ad esempio il comportamento che consiste nel “fissare” la preda, che nel lupo si presenta all’inizio di una tipica sequenza di predazione, sembra mancare nei cani segugi. Al contrario, questo stesso comportamento appare fortemente rafforzato nei pointer, che mancano invece del modulo successivo, quello dell’ “inseguimento”. Nei cani da riporto e in altre razze sembra invece difettoso il comportamento che dovrebbe concludere la sequenza di caccia, quello del cosiddetto “morso fatale”.

In sostanza, selezionando le varie razze canine utilizzate per finalità venatorie abbiamo agito inasprendo o riducendo la tendenza a esprimere alcuni elementi della sequenza di predazione del lupo, fino ad eliminarne del tutto alcune componenti.

Figura 2: specie selvatica Canis lupus © pixabay

Per quale motivo nel lupo sono presenti queste unità comportamentali divisibili, piuttosto che una sequenza fissa, rigida e difficilmente scomponibile? Una solida unità non sarebbe stata forse preferibile a un insieme di pezzi separabili tra loro, in contesti così importanti come la predazione e l’aggressione?

La risposta alla domanda sta nella maggiore flessibilità che viene garantita dalle unità scomponibili rispetto alla sequenza rigida. Una sequenza comportamentale composta da elementi relativamente indipendenti include la possibilità di modificare più facilmente il comportamento complessivo quale risposta agli input ambientali che possono cambiare nel tempo e a seconda degli habitat. Diventa in questo modo possibile modificare, attenuare o eliminare piuttosto facilmente un elemento della sequenza comportamentale senza che per questo la sequenza stessa venga compromessa nella sua interezza.

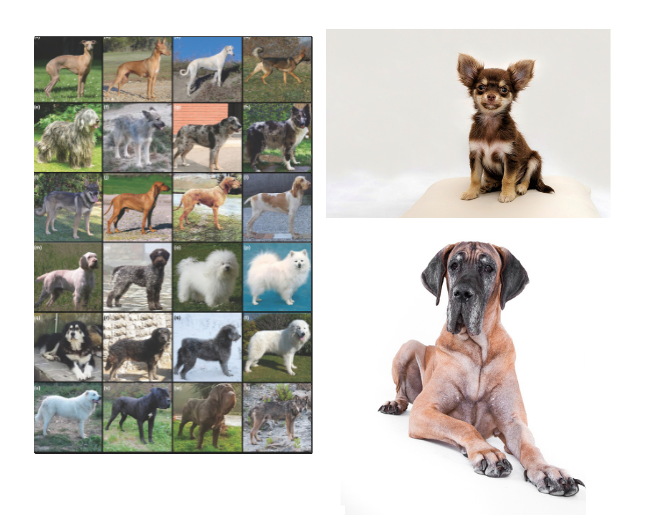

Le razze canine odierne sono quindi il risultato della selezione umana che ha agito non solo sui loro tratti fisici (forma e dimensioni: dal chihuahua all’alano) ma anche su quelli comportamentali: come abbiamo visto, possiamo infatti trovare, distribuiti in razze diverse, “pezzi” separati di comportamenti dell’antenato lupoide.

Figura 3: razze canine © wikipedia

Se è vero che la selezione umana ha operato profondamente a livello genetico sul comportamento istintuale della caccia del lupo fino a romperlo nelle sue componenti, dobbiamo comunque ricordare che apprendimento ed esperienza giocano un ruolo altrettanto fondamentale tanto nel lupo quanto nel cane. Si è osservato infatti che cani e lupi privati da piccoli dell’esperienza mostravano di confondere, da adulti, alcuni contesti che condividono alcune similarità: ad esempio faticavano a distinguere la predazione dall’aggressione. In altre parole, la distinzione tra aggressione verso un conspecifico e attacco verso una preda (ciascuno composto da sequenze scomponibili) dipende strettamente dall’esperienza che fa l’animale da cucciolo; se questa esperienza è alterata o viene a mancare del tutto possono manifestarsi comportamenti patologici come l’aggressione non inibita verso altri cani.

Un esempio di questa confusione tra contesti è la mancata emissione di segnali di minaccia che dovrebbero precedere le azioni agonistiche di confronto con altri cani (Miklosi, 2007). Questa confusione è chiaramente inappropriata e svantaggiosa tanto per l'individuo che per il gruppo, nonchè il risultato patologico di uno sviluppo neurocognitivo alterato.

---

a cura di Gionata Stancher, sezione Zoologia Fondazione MCR